Quand les vagues jouent :

C’est à l’âge de soixante-treize ans, que j’ai compris à peu près la structure de la nature vraie, des animaux, des herbes, des arbres, des oiseaux, des poissons et des insectes. Par conséquent, à l’âge de quatre-vingts ans, j’aurai fait encore plus de progrès, à quatre-vingt-dix ans je pénétrerai le mystère des choses; à cent ans je serai décidément parvenu à un degré de merveille, et quand j’aurai cent dix ans, chez moi, soit un point, soit une ligne, tout sera vivant. Je demande à ceux qui vivront autant que moi, de voir si je tiens ma parole. Écrit à l’âge de soixante-quinze ans par moi, autrefois Hokusaï, aujourd’hui Gwakiô Rôjin, le vieillard fou de dessin.

Début octobre : un peu de brume, l’océan est couleur sable, le ciel aussi. Les vagues sont aujourd’hui parfaites : menaces suspendues et lointaines, fortes et régulières, hissant haut leur écume, murs souples et mouvants… vues de la dune, la houle fait son extraordinaire démonstration . Même l’amie qui vient chaque jour se baigner dit qu’aujourd’hui le spectacle est somptueux : un opéra, en majeur et en majesté !

Les vagues, honnêtes, emplissent le ciel léger, étalé sans retenue et sans cadre, de leur grondement uniforme qui délite les stridences des sternes ; les vagues, comme elles blanchoient, festonnant le bord liquide jusqu’au bout, jusqu’à la pointe embrumée des regards. Catherine Sanchez – Méandres

Et aussi le vieux Lautréamont […] au milieu d’un sombre mystère, sur toute ta surface sublime, tes vagues incomparables […]

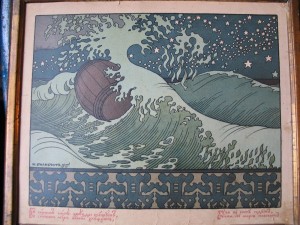

Ivan Bilibine que j’aimais tant enfant

Oui, ces ondes-là, ces masses d’eau hérissées, portant légèrement leur feston d’écume intangible, elles étaient magnifiques et il a bien fallu, pleines d’humilité et de gratitude – et nous nous tenions à distance respectueuse – aller recevoir leur grande bénédiction. Ce qui fut fait dans la joie et l’excitation de l’enfance, rire mêlé de peur et oubli total de soi !